Zwischentöne

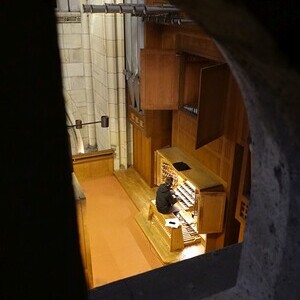

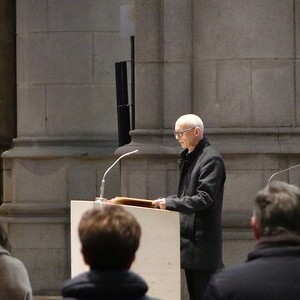

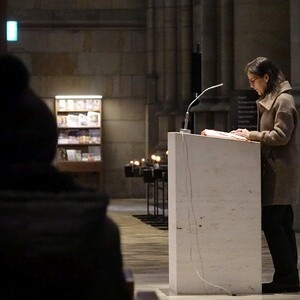

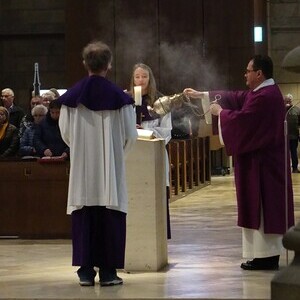

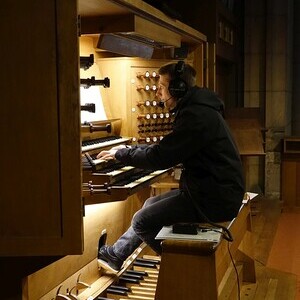

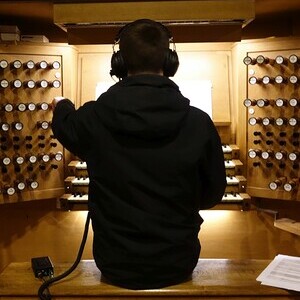

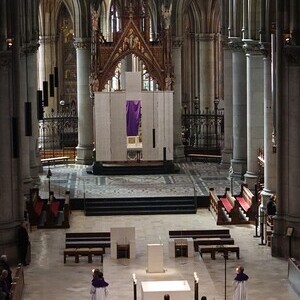

Musik für zwei Orgeln von Johannes Brahms (1833–1897) und Camille Saint-Saëns (1835–1921) standen am 6. April 2025, dem fünften Sonntag der Fastenzeit, am Programm der ORGEL.LITURGIE im Mariendom. Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Chororgel und Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel sorgten – passend zum Kirchenjahr – für leisere ZWISCHENTÖNE. Mit der Gemeinde im Linzer Dom feierten Domkapitular Martin Füreder als designierter Pfarrer der Pfarre Linz-Mitte sowie Diakon Anton Birngruber.

Johannes Brahms – ein Vermächtnis für die Orgel

Bei Elf Choralvorspiele, op. posth. 122, darf man wohl von Brahms‘ orgelmäßigem Vermächtnis sprechen – denn es handelt sich um die letzten Werke vor Brahms‘ Ableben: Laut Eintragungen im Autograph und Informationen von Eusebius Mandyczewski (1857–1929) entstanden diese wohl im Frühjahr/Sommer 1896 in Bad Ischl – ein Jahr vor seinem Tod.

Johannes Brahms plante zunächst offenbar nur die Veröffentlichung der ersten sieben Stücke, änderte vor der Weitergabe an seinen Kopisten schließlich noch die Reihenfolge. Es wird vermutet, dass Brahms im Anschluss daran noch die Publikation eines weiteren Hefts mit sieben Stücken beabsichtigt hatte, letztlich wurden aufgrund von Brahms‘ Tod alle Stücke aber erst posthum durch Nachlassverwalter Fritz Simrock im gleichnamigen Verlag veröffentlicht. Aufgeteilt wurden diese bei der Veröffentlichung 1902 in zwei Hefte (Nr. 1 bis 4, Nr. 5 bis 11). Die Uraufführung der formal an barocke Choralvorspiele im polyphonen Satzbild erinnernden Stücke erfolgte im selben Jahr durch Eusebius Mandyczewski in Wien. Brahms hatte darin neun protestantische Kirchenlieder, zwei davon in unterschiedlichen Versionen, verarbeitet.

Auswahl und Anordnung der Choralbearbeitungen weisen keine systematische Reihung auf, deutlich ist allerdings der starke Fokus auf den Themenkreis Tod und Ewigkeit, der oft mit Brahms‘ eigener Lebenssituation in Verbindung gebracht wird: Wenige Jahre zuvor hatte er seine Schwester Elise (1831–1892), mehrere Freund:innen und Weggefährt:innen wie Elisabeth von Herzogenberg (1847–1892), Theodor Billroth (1829–1894), Hans von Bülow (1839–1894), Philipp Spitta (1841–1894) und nicht zuletzt Clara Schumann (1819–1896) verloren und auch er selbst verlor durch sein Pankreaskarzinom an Lebenskraft. Die Elf Choralvorspiele entstanden so vielleicht unter dem Eindruck der Todesnachricht von Clara Schumann, zumal die Chiffre Orgel zwischen diesen beiden zur Bekundung von Zuneigung und Vertrautheit – allerdings in unterschiedlichen Nuancierungen – genutzt wurde.

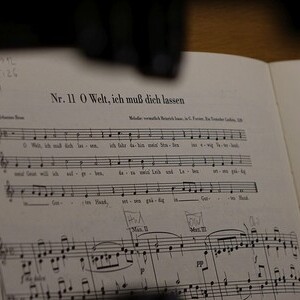

Zum Einzug erklang – die beiden Organisten bewältigten hier meisterhaft die zuerst auftretenden technischen Verbindungsschwierigkeiten der beiden genutzten Headsets an Rudigier- und Chororgel auf eine Distanz von gut 80 Metern – das Choralvorspiel O Gott, du frommer Gott (op. posth. 122/7), zur Gabenbereitung das Choralvorspiel O Welt, ich muss dich lassen (op. posth. 122/11) sowie zum Auszug das Choralvorspiel O Welt, ich muss dich lassen (op. posth. 122/3). Das Kirchenlied O Gott, du frommer Gott entstand im Jahr 1630 und stammt aus der Feder des Dichters Johann Heermann (1585–1647), auch „schlesischer Hiob“ genannt, der mit rund 400 Liedern zu den bedeutendsten Kirchenlieddichtern der Barockzeit zählt und für Andreas Gryphius (1616–1664) und Paul Gerhardt (1607–1676) prägend war. Auf das Lied O Welt, ich muss dich lassen beziehen sich zwei Choralvorspiele von Brahms. Die Melodie der geistlichen Kontrafaktur des Liedes Innsbruck, ich muss dich lassen stammt von Heinrich Isaac (um 1450–1517), die älteste geistliche Textfassung des 1495 bzw. 1505 komponierten Liedes stammt von einem unbekannten Verfasser und erschien erstmals 1555 in Nürnberg.

Camille Saint-Saëns – auch (fast) ein Vermächtnis für die Orgel

ZWISCHENTÖNE zu Johannes Brahms bot eine der Sept Improvisations pour orgue, op. 150, aus der Feder von Camille Saint-Saëns, einem französischen Zeitgenossen des Hamburger Komponisten. Zur Kommunion erklang das Poco Adagio (op. 150/3). Umfangreich ist das Orgelwerk des französischen Organisten und Komponisten, und doch nicht allzu häufig gespielt: Entstanden sind die Sept Improvisations zwischen 9. Dezember 1916 und 12. Februar 1917, während Saint-Saëns‘ Rekonvaleszenz von einer Bronchitis. Uraufgeführt wurde der Zyklus rund einen Monat später in Marseille, Nizza und Lyon. Mit Ausnahme der Fantaisie pour orgue-Aeolian von 1906 handelt es sich bei den Sept Improvisations um die ersten Orgelwerke, die Saint-Saëns seit den Trois Préludes et Fugues, op. 109, im Jahr 1898 komponiert hatte. Laut einem Bericht von Félix Raugel (1881–1975) aus dem Jahr 1927 „verblüffte Saint-Saëns seine Zuhörer mit der Magie seiner großartigen Improvisationen“ – erleben konnte man dies nach Camille Saint-Saëns‘ Rücktritt an La Madeleine 1878 zum Beispiel in Saint-Séverin in Paris. Denn dort wirkte sein Freund Albert Périlhou (1846–1936) ab 1891 als Titularorganist und sonntags improvisierten Perilhou, Saint-Saëns und Gabriel Fauré (1845–1924) gerne regelmäßig im 11-Uhr-Gottesdienst, bevor es zum gemeinsamen Mittagessen ging. Insofern verwundert es auch nicht, dass Saint-Saëns im November 1897 in dieser Kirche der Titel eines l’organiste honoraire verliehen wurde. Gewidmet ist der von einem weiten harmonischen Vokabular geprägte Zyklus dem Organisten Eugène Gigout (1844–1925), den Saint-Saëns als einen der besten Improvisatoren dieser Zeit ansah.

Stefanie Petelin

Danielle-Claude Bélanger/unsplash.com/Unsplash License (Sujetbild) | Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin (Fotos der ORGEL.LITURGIE)