Adventbegegnung

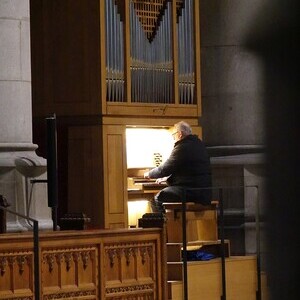

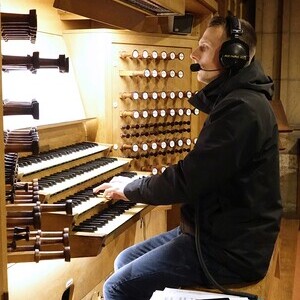

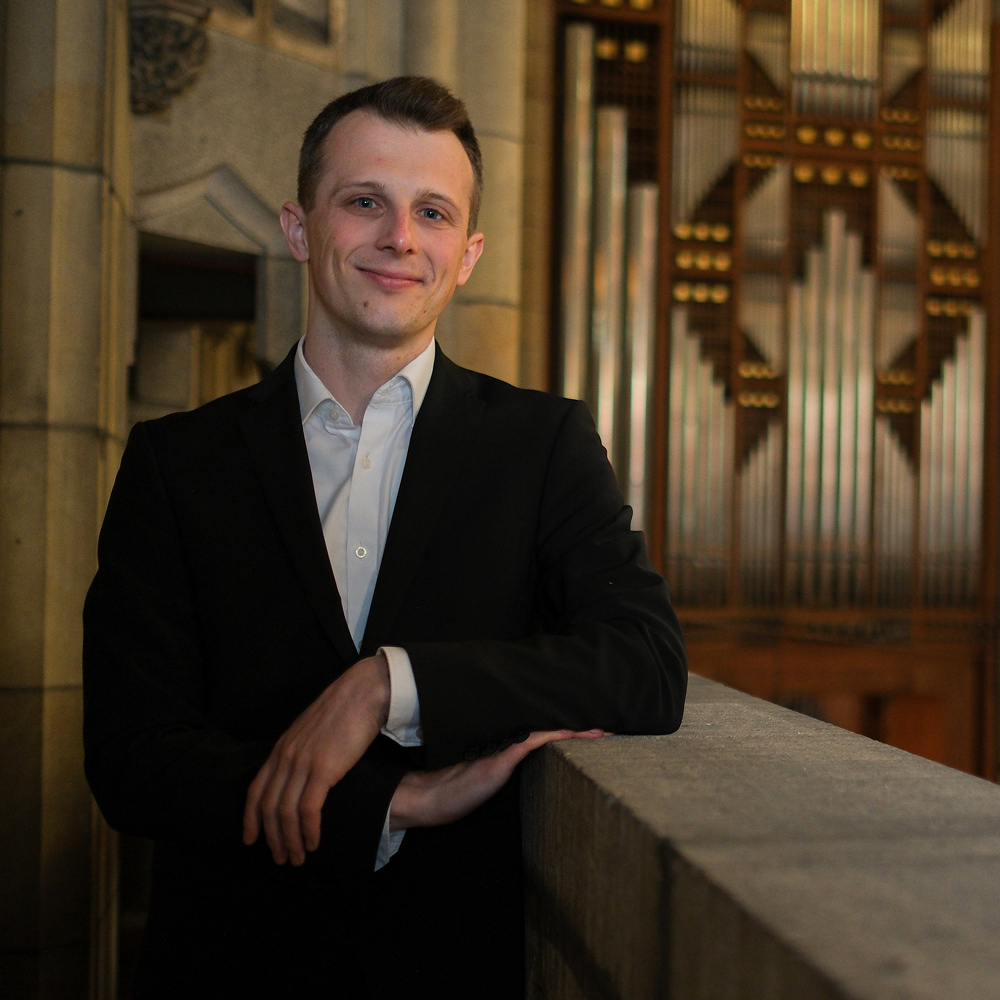

Unter dem Motto Adventbegegnung trafen einander in der ORGEL.LITURGIE am 22. Dezember 2024, dem vierten Adventssonntag, im Linzer Mariendom musikalisch Johann Sebastian Bach (1685–1750) und Max Reger (1873–1916). An den beiden Orgeln des Mariendoms musizierten Domorganist Wolfgang Kreuzhuber (Chororgel) und Dommusikassistent Gerhard Raab (Rudigierorgel).

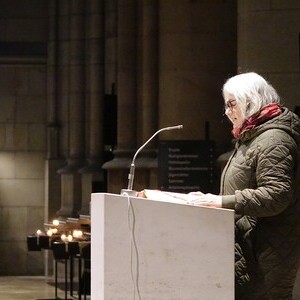

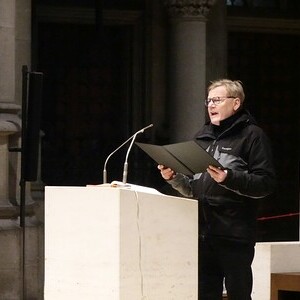

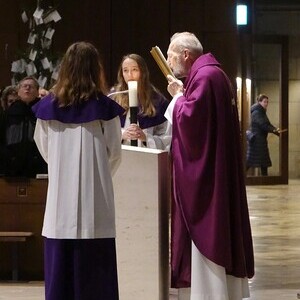

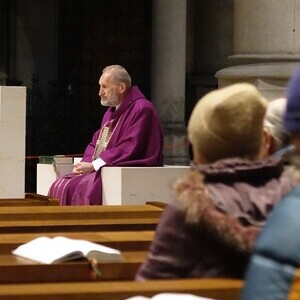

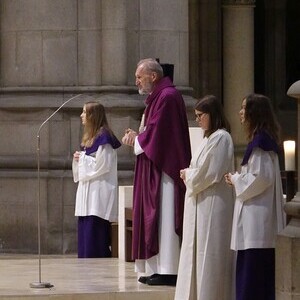

Mit der Gemeinde im Mariendom feierten Dompropst Wilhelm Vieböck und Seelsorgerin Stefanie Hinterleitner. In ihrer Predigt mit Fokus auf die erste Lesung aus dem Buch Micha (Mi 5,1–4) nahm Hinterleitner das Thema Macht mit Blick auf die Deutung durch Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek in ihrem Buch Die helle und die dunkle Seite der Macht in den Blick.

Bach mit Luther-Chorälen aus dem Orgelbüchlein

Zu Einzug und Gabenbereitung erklangen bei der ORGEL.LITURGIE Werke aus dem Orgelbüchlein, einer Sammlung choralgebundener Orgelstücke, die Johann Sebastian Bach während seiner Weimarer Zeit zwischen 1712 und 1717 komponierte. Die Konzeption des angeblich für seinen Sohn Wilhelm Friedemann (1710–1784) geschriebenen Unterrichtswerks sollte anfangs 164 Choräle in der Anordnung des Kirchenjahres enthalten, Bach komponierte allerdings nur etwas mehr als ein Viertel und beendete sein Projekt bereits nach 46 Stücken. 1720 fügte Bach in Köthen den Titel der Sammlung hinzu – er lautet: „Orgel = Büchlein Worinne einem anfahenden Organisten Anleitung gegeben wird, auff allerhand Arth einen Choral durchzuführen, anbey auch sich im Pedal studio zu habilitiren, indem in solchen darinne befindlichen Choralen das Pedal gantz obligat tractiret wird“. Weiter vermerkte er: „Dem Höchsten Gott allein zu Ehren, Dem Nechsten, drauss sich zu belehren.“

Zum Einzug musizierte Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel Bachs Choralvorspiel Christum, wir sollen loben schon, BWV 611. Bach bezieht sich darin auf ein Weihnachtslied von Martin Luther (1483–1546), das dieser 1524 als Reimübertragung des altkirchlichen A solis ortus cardine (Vom Tor des Sonnenaufgangs) dichtete. Während der Gabenbereitung erklang von Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Chororgel das Choralvorspiel Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604. Auch bei diesem Choral handelt es sich um einen Choral Martin Luthers, der 1524 im Erfurter Enchiridion (Eyn Enchiridion) erschien – es handelte sich dabei um das lutherische Hauptlied für den ersten Weihnachtstag.

Reger mit einer schön ausgestatteten Pastorale

Die zur Kommunion von Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Chororgel und Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel musizierte Pastorale, op. 59/2, entstammt Heft 1 von Regers Sammlung Zwölf Stücke für die Orgel. Komponiert und veröffentlicht wurden die Werke im Jahr 1901. Unter den Sammlungen an freien Orgelstücken nimmt diese als Opus 59 gelistete Sammlung in zwei Heften eine zentrale Stellung im Schaffen Regers ein. Dieser Sammlung ging eine Anfrage des Leipziger Verlags C. F. Peters voraus – Ende Mai 1901 bekundete Reger gegenüber Henri Hinrichsen (1868–1942), Neffe und Nachfolger des Verlagsinhabers Max Abraham 1831–1900), Interesse an der Komposition dieser mittelschweren Stücke: „Die Stücke sind alle nicht schwer technisch; u. erhalten Sie mein vollständig druckfertiges Manuskript bis Ende July, spätestens Anfang August dieses Jahres, also immer noch früh genug, daß Sie meine Stücke, die die Opuszahl 59 erhalten werden, noch unter die Nova für Herbst dieses Jahres zählen können.“ (Brief Regers an Henri Hinrichsen, 31. Mai 1901) In einem Brief an Josef Loritz (1864–1908) berichtete er von der geplanten Komposition und verriet folgendes: Peters zahle „600 M für ein Werk, das ich in 14 Tagen bequemstens schreibe; á discretion!“ (Brief Regers an Josef Loritz, 14. Juni 1901) Über die Entstehung der Stücke berichtete Adalbert Lindner (1860–1946) tatsächlich später: „In der kurzen Zeit von 17. Juni bis 1. Juli 1901 wurde es niedergeschrieben, jeden Tag ein fertig abgeschlossenes Stück, das er mir abends vorspielte u. die Skizze davon zum Geschenk machte.“ (Notiz Adalbert Lindners in der Mappe mit den Entwürfen Regers) Offenbar war Reger bereits ab 2. Juli 1901 mit anderen Arbeiten befasst, obwohl er sein Manuskript erst Mitte Juli an Peters übermittelte und erklärte: „[...] wenn Sie das Werk nun sogleich in Stich geben, ist es ganz bequem zu ermöglichen, daß es bis Anfangs September a. c. erscheint! Gestatten Sie mir nun einige Bemerkungen dazu: Keines der Stücke ist mehr als mittelschwer. […] beide Manuskripte sind genauestens durchgesehen u. beide gründlichst praktisch ausprobiert. Ich sehe jeder Kritik dieses Werkes mit Ruhe entgegen.“ (Brief Regers an Theodor Kroyer, 13. Juli 1901) Allerdings erforderten die Korrekturabzüge dann doch mehr Aufwand als zunächst gedacht.

Sein in Weiden entstandenes Opus 59 richtet sich – anders als seine Werke bisher – an Organist:innen, die auf „gehobenen Orgelbänken“ saßen und erzielten so gleich eine große Breitenwirksamkeit und Popularität. Bereits am 4. September 1901 dankte „Akkordarbeiter“ Reger nach Empfang seiner Freiexemplare „für die so schöne Ausstattung des Werkes“ (Brief Regers an Henri Hinrichsen, 4. September 1901). Besonders schön ist die Ausstattung des Werks natürlich, wenn sie auf zwei Orgeln erklingt – wie in der ORGEL.LITURGIE im Mariendom.

Reger mit einer Orgelstudie über Weihnachten

Zum Auszug musizierten Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Chororgel und Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel Max Regers Orgelstudie Weihnachten, op. 145/3. Das aus Regers Sammlung Sieben Stücke für Orgel aus Regers letzten beiden Lebensjahren (1915/1916) stammende Werk basiert auf mehr oder weniger bekannten Liedern wie Ach, was soll ich Sünder machen, Es kommt ein Schiff geladen, Vom Himmel hoch, da komm ich her und Stille Nacht, heilige Nacht.

Im Frühjahr 1915 war Reger nach seiner Kündigung als Hofkapellmeister von Meiningen (1914) nach Jena umgezogen, um sich dort ganz dem Komponieren widmen zu können. Während seiner Meininger Zeit und auch darüber hinaus trat er in verschiedenen „Thüringer Nestern“ bei Kirchenkonzerten als Organist auf und improvisierte dabei mit Vorliebe am Ende der Konzerte über verschiedene Cantus firmi. August König (1890–1965), Kantor der evangelischen Stadtkirche von Meiningen und Assistent Regers bei sieben dieser Konzerte, berichtete später: „Durch die Orgelimprovisationen Regers ging ein grüblerischer Zug. Wehmütiges, Gewaltiges im Klang – neben Innigem und Zartem, aber immer gekrönt, in oft fugierter Form, durch kraftvolle, siegesgewisse Choralgebundenheit.“ Regers Sieben Orgelstücke, op. 145, sind als Nachklang dieser Konzerte zu sehen – er widmet sich darin vier Mal thematisch Festzeiten des Kirchenjahres (3. Weihnachten, 4. Passion, 5. Ostern, 6. Pfingsten) und drei Mal patriotischen Themen (1. Trauerode, 2. Dankpsalm und 7. Siegesfeier). Die Nummern 1 bis 3 entstanden im Juli 1915, auf Ersuchen des Verlags H. Oppenheimer in Hameln die Nummern 4 bis 6 im Oktober 1915 und Nummer 7 schließlich im Februar/März 1916. Alle Stücke wurden 1916 – im Todesjahr Regers (er starb am 11. Mai 1916) – uraufgeführt.

Die Klänge von Weihnachten spiegeln Regers Betroffenheit und Verzweiflung über den ersten Weltkrieg wider – hoffnungslose und düstere Klänge sind hier zunächst zu hören, die stürmische Begleitung des Mittelteils markiert möglicherweise die Unruhen des Jahres 1914, bevor am Ende durch zwei berühmte Weihnachtslieder der Frieden auch in Regers Komposition zum Klingen auf der Welt kommt – mit Vom Himmel hoch, da komm ich her und Stille Nacht, heilige Nacht.

Stefanie Petelin

Max-Reger-Institut (Hintergrund, modifiziert) | Österreichische Nationalbibliothek (Bach) | Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin (Montage) | Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin (Fotos der ORGEL.LITURGIE)