Dommusikalisch!

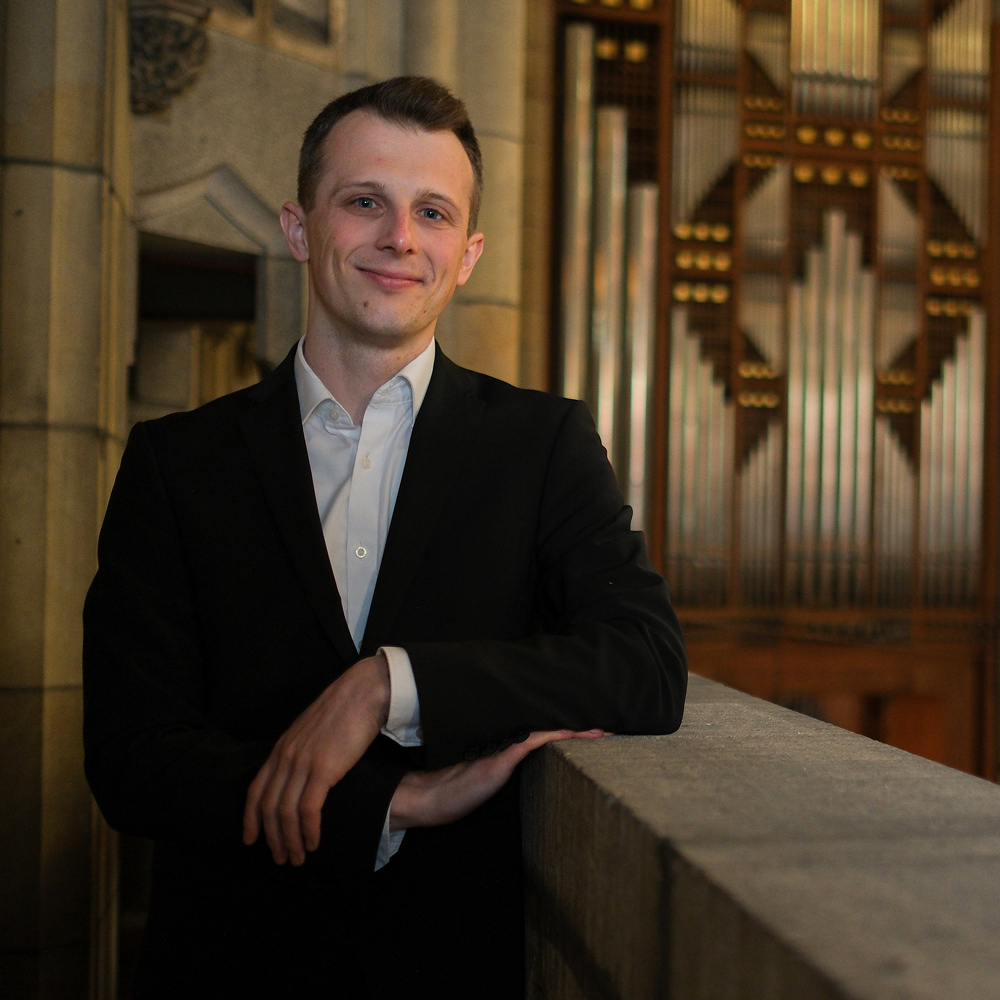

Mit Musik von Anton Bruckner (1824–1896), Franz Xaver Müller (1870–1948), Franz Neuhofer (1870–1949) sowie Karl Borromäus Waldeck (1841–1905) zauberten Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Chororgel sowie Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel am 16. Juni 2024 wahrlich dommusikalische Klänge in Dolby Surround in den Linzer Mariendom. Mit der Gemeinde feierten Dompfarrer Maximilian Strasser und Diakon Anton Birngruber.

| Predigt von Anton Birngruber zum Tagesevangelium Mk 4, 26–34 |

|

Wahrscheinlich kennen Sie das: Wenn Sie als jemand wahrgenommen werden, der etwas mit Christentum und Kirche am Hut hat, dann werden Sie bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten mit einer Art Kriminalgeschichte der Kirche oder des Christentums konfrontiert. Das kann dann schon einmal den einen oder anderen Smalltalk vermiesen.

Und wenn’s nicht diese Kriminalgeschichte ist, dann kommt immer noch der Vorwurf, dass man ja letztlich doch nicht an Gott glauben kann, wenn man sich die Welt anschaut, wie sie ist – die ist ja voll Hass und Streit, Krieg und Vernichtung. Nach wie vor regieren nicht Liebe und Verständnis die Herzen der Menschen, sondern Angst und Unfriede. Was haben da schon 2000 Jahre Christentum zum Besseren bewegt?

Es wird dann freilich doch noch zugestanden, dass es wohl Menschen gegeben hat, die vorbildlich gelebt haben in der Nachfolge dieses Jesus. Und wenn man Glück hat, werden dann zumindest ein paar große Heilige in die Waagschale geworfen. Doch am Ende: Ihre Wirkung kann man bestenfalls mit dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein vergleichen, der verpufft, ändert aber nichts am Wetter. Was bringt so etwas? Oft habe ich bei diesen Gesprächen den Eindruck, dass hinter dieser Angriffslust auf Religion und Kirche am Ende Enttäuschung und Resignation steckt, also eine Haltung, die wir alle nur zu gut kennen und die auch uns auf ganz subtile Weise immer wieder prägt.

|

Waldeck: Orgel-Fantasie in B-Dur nach einem Thema von Josef Calasantius Waldeck

Zum Einzug erklang ein Werk des Bruckner-Schülers Karl Borromäus Waldeck, der nach Bruckners Weggang in die Bundeshauptstadt Wien auch dessen Nachfolger als Linzer Dom- und Stadtpfarrorganist wurde, sodass er von 1868 bis 1890 zunächst als Domorganist, von 1890 bis 1905 schließlich als Domkapellmeister am Alten Dom in Linz fungierte.

Die Orgel-Fantasie in B-Dur nach einem Thema von Josef Calasantius Waldeck, WV I.1.1, stammt jedoch nicht nur aus der Feder eines Linzer Dommusikers, sondern ist darüber hinaus auch einem solchen gewidmet. Denn der quellenkritische Apparat verrät: „[St.: "Ignaz Gruber URFAHR a/D. Landgutstr. 11"] [von späterer Hand] Gespielt am 2.4.[1]904. (Ostersonntag) zum 1.mal. | [Gespielt am] 15.11.[1]904 [zum] 2. [mal] | [von erster Hand:] Orgel=Fantasie | von | Karl Waldek. | [von späterer Hand:] Mir gewidmet am | 22. Mai 1904. | Ig. Gruber | Thema von + Josef C. Waldeck; Entwurf Mitte der 60er Jahre in Steinbach; ausgearbeitet: März 1904.“ Ein Großteil der Werke Waldecks gelangte nach seinem Tod in den Besitz seines Neffen und Amtsnachfolgers Ignaz Gruber (1868–1937), der als Domkapellmeister für die musikalische Gestaltung der Domweihe 1924 verantwortlich zeichnete.

Themengeber des Werks war demnach Karl Borromäus Waldecks älterer Bruder Josef Calasantius Waldeck (1833–1877), der als Komponist und Lehrer in Ottensheim wirkte und zu seinen Schülern den Orgelbauer Leopold Breinbauer zählte.

Bruckner/Neuhofer: Perger Präludium extended

Zur Gabenbereitung erklang ein wahrer DOMMUSIKALISCHer Klassiker, Anton Bruckners Präludium für Harmonium in C-Dur, WAB 129, das sogenannte „Perger Präludium“. Die Geschichte des Werks ist wohl inzwischen weithin bekannt (ein Blick in die Nachlese zu den Bruckner-Resonanzen im April 2024 verrät sonst mehr). Dass es eine Erweiterung desselben gibt, mag aber vielleicht noch nicht so geläufig sein. Das im St. Florianer Stiftarchiv befindliche Notenblatt verrät: „Praeludium | komponiert am 24. August 1884 in Perg. O.Ö. | von | Dr. Anton Bruckner, | durch einen Zwischensatz erweitert von Franz Neuhofer am 16. Juni 1922 | anläßlich der Enthüllung der Brucknergedenktafel | am alten Dom in Linz.“

Gleich zwei Mal dürfte Domorganist Neuhofer hier wohl ein Fehler unterlaufen sein, zum einen komponierte Bruckner das Präludium nicht in Perg, sondern für einen Perger Lederhändler, zum anderen dürfte er sich im Aufführungsdatum geirrt haben. Denn die Enthüllung der Gedenktafel muss laut zeitgenössischen Zeitungsberichten bereits am 21. Mai 1922 um 11.00 Uhr stattgefunden haben – im Beisein zahlreicher Ehrengäste, neben den politischen Honoratioren waren auch Generalvikar Scherndl in Vertretung des Bischofs und Domkapellmeister Gruber zugegen: „Knapp nach 11 Uhr klangen mächtige Orgelakkorde aus der Kirche. Professor Neuhofer spielte ein in Perg in Privatbesitz befindliches Postludium von Bruckner, das durch reiche harmonische Färbungen, edle Gedankenverarbeitung als wertvolles Produkt des Meisters zu werten ist. Bisher dürfte bloß eine Orgelkomposition Bruckners veröffentlicht worden sein.“ (Linzer Tages-Post, 22. Mai 1922) Weiter hieß es im Bericht: „Die Festrede hielt Musikdirektor Göllerich in zündend begeisterter Weise. [...] Am Schlusse kündete der Festredner die Schaffung eines Bruckner-Konzerthauses (mit einer Orgel) an.“ Auch Bürgermeister Dametz betonte in seiner Rede laut Zeitungsbericht: „Bruckners Wirken und seine Werke gehören nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft an.“ Zum Ausklang der Feier spielte abermals Neuhofer „in meisterlicher Art“.

Dass Neuhofer als Datum der Erweiterung aber den 16. Juni 1922 angibt, legt die Vermutung nahe, dass Neuhofer die Notation der Erweiterung nachträglich vornahm und möglicherweise bei der Enthüllung der Gedenktafel lediglich eine Erweiterung improvisiert hatte, wie dies Linzer Domorganisten bekanntermaßen auch heute gerne noch tun.

Müller: Praeludium „Passion“

Franz Xaver Müllers Praeludium „Passion“ ist – wie sein zweites Orgelwerk „In memoriam Anton Bruckner“ – Ausdruck einer Prägung, die dieser bereits in seiner Zeit als Florianer Sängerknabe bekommen hatte. Müller war zeitlebens Brucknerianer – Bruckners Orgelspiel hatte ihn von Kindesbeinen an fasziniert und geprägt. Die Komposition fällt bereits in Müllers Zeit als Linzer Domkapellmeister.

Denn Franz Xaver Müllers mit 26. März 1925 datierte Komposition Praeludium „Passion“ entstand für die Veranstaltung Die Passion des Vereins für christliche Volksbildung, die am 27. März 1925 um 20.00 Uhr im Linzer Redoutensaal abgehalten wurde. Die Linzer Tages-Post vom 1. April 1925 berichtete dazu: „Nach Gemälden berühmter alter und neuer Meister kam mit den ergreifenden Begleitworten des Prof. Dr. K. Eder, welche Domkurat Ferdinand Giesrigl in vollendeter Weise vortrug, die ‚Passio Domini nostri Jesu Christi‘ in herrlichen Lichtbildern zur Vorführung. Harmoniumklänge, aus dem Nebensaale wie aus weiter Ferne in den verdunkelten Saal dringend, versetzten die Zuhörer in eine weihevolle Stimmung und dann begann der Redner vom Abschiede des Herrn in Bethanien bis zu dessen Verurteilung von Pontius Pilatus zu erzählen, wobei ein Bild nach dem anderen den ergreifenden Text, der sich streng an die Schilderung des Evangelisten Matthäus hält, begleitete. Inzwischen ertönte aus dem Nebensaale der gemischte Chor aus der Matthäuspassion von Joh. Seb. Bach ‚O Haupt voll Blut und Wunden‘ und die Alt Arie ‚Christi Verspottung‘ aus Loewe ‚Das Sühneopfer des Neuen Bundes‘ von Frau Marianne Bauer höchst ergreifend gesungen.“ Es folgten noch zwei Teile (Der Kreuzweg sowie Von Jesu Tod bis zur Auferstehung), die Presse resümierte: „In taktvoller Weise enthielt sich die Zuhörerschaft – der Saal war vollbesetzt – jeder Beifallskundgebung, doch gebührt es sich, dem Leiter der Chöre Chormeister Georg Wolfgruber und Domkapellmeister Prof. Franz Müller, welcher meisterhaft den Harmoniumpart durchführte. Wie dem vom christlich-deutschen Gesangvereine beigestellten Chor und der Solistin Frau Marianne Bauer, ebenso dem Meisterrezitator Domkuraten F. Giesrigl für ihre vollendeten Leistungen die vollste Anerkennung zu zollen. Das Prachtharmonium hatte die Firma Otto Heitzmann in uneigennützigster Weise beigestellt.“

Demzufolge wurde das Werk durch den Komponisten selbst am Harmonium uraufgeführt. Selbst wenn sich die Angaben im Autograph daher auf Harmonium beziehen, lässt sich das Werk – wie eben auch Bruckners Präludium zur Gabenbereitung – problemlos auf der Orgel bzw. sohar zwei Orgeln musizieren.

Den Hauptteil des Müllerschen Werks bildet dabei eine Bearbeitung des Chorals O Haupt voll Blut und Wunden, der in Bass, Alt und anschließend musikalisch verdichtet durchgeführt wird. Als Rahmen dieser Durchführungen fungiert ein expressiver Einleitungsteil sowie ein ähnlicher Schlussteil, wobei die Klangsprache Müllers in mehreren Wendungen durchaus an sein Vorbild Anton Bruckner erinnert.

Waldeck: Orgel-Fantasie in C-Dur über Motive aus Beethovens 5. Sinfonie

Zum Auszug erklang mit der Orgel-Fantasie in C-Dur über Motive aus Beethovens 5. Sinfonie (dem Andenken Anton Bruckners gewidmet), WV I.1.7, abermals ein Werk Karl Borromäus Waldecks.

Karl Borromäus Waldeck (1841–1905): Orgel-Fantasie in C-Dur über Motive aus Beethovens 5. Sinfonie (dem Andenken Anton Bruckners gewidmet), WV I.1.7 | Chororgel: Domorganist Wolfgang Kreuzhuber | Rudigierorgel: Dommusikassistent Gerhard Raab

Der quellenkritische Apparat des im Nachlass von Waldecks Neffen Gruber aufgefundenen Werks verrät auch hier mehr zu Entstehung und Aufführungen: „Scizzirt; 1871 - benützt beim Bischof-Jubiläum u[nd] 2mal | bei Orgel-Concerten. | Ausgearbeitet: Nov[ember] [1]903.“

Diözesanbischof Müller hatte Waldecks Musizieren in dieser Zeit von musikalischer Revolution und Reaktion sogar als „Wagnerianismus im Orgelspiele“ bezeichnet – und das obwohl man 1884 im Linzer Volksblatt lesen konnte, dass man bei Waldecks Orgelspiel „[...] unwillkürlich im Innern hoch entzückt ausrufen musste: Waldeck erfindet und spielt wie ein Bruckner.“

Wie ein Bruckner durften sich auch die beiden Organisten am Dom – Domorganist Wolfgang Kreuzhuber und Dommusikassistent Gerhard Raab – über Dank, Lob, und Applaus freuen …

Quellen:

Linzer Volksblatt, 14. Dezember 1884.

Linzer Tages-Post, 22. Mai 1922.

Linzer Tages-Post, 1. April 1925.

Stift Wilhering [Ikarus Kaiser / P. Maximilian Bak OCist] (Hrsg.): Karl Borromäus Waldeck (1841–1905). Sämtliche Orgelwerke. Linz: Wagner Verlag (= Geistliche Musik im Stift Wilhering 1).

Sonnleitner, Klaus: Franz Xaver Müller (1870–1948): Praeludium „Passion“ / In memoriam Anton Bruckner. Altötting: Musikverlag Coppenrath.

Stefanie Petelin

Michael Haderer (Sujet) | Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin (Fotos der ORGEL.LITURGIE)