Nun komm, der Heiden Heiland

Dem Adventschoral Veni redemptor gentium bzw. in deutscher Übertragung Nun komm, der Heiden Heiland widmeten Dommusikassistent Gerhard Raab und Angelika Stummer ihre halbe Stunde in der Advent-am-Dom-Reihe TÖNE & WORTE – so klingt Advent! am zweiten Adventssonntag. Musikalisch spannte sich der Bogen von Hieronymus Praetorius bis zu Max Reger. Angelika Stummer sprach dazu meditative Impulstexte, die zum Innehalten einluden.

Nun komm, der Heiden Heiland

Bei Nun komm, der Heiden Heiland handelt es sich um ein Adventslied Martin Luthers (1483–1546), das auf den altkirchlichen Hymnus Veni redemptor gentium des Ambrosius von Mailand (339–397) zurückgeht. In seinem mit Psalmzitaten gespickten Text hebt Ambrosius von Mailand darin die Doppelnatur des Erlösers Jesus Christus als Gott und Mensch hervor. Luther folgt in seiner erstmals 1524 in Erfurt und Wittenberg veröffentlichten Reimfassung streng dem altkirchlichen Hymnus, von dem mindestens vier Melodien überliefert sind. Die heute gesungene Fassung im ersten Kirchenton geht auf eine Handschrift des Benediktinerklosters Einsiedeln von 1120 zurück. Der Lutherchoral galt jahrhundertelang als „das“ protestantische Adventslied – dies erklärt auch die zahlreichen, insbesondere barocken Bearbeitung des Liedes für Orgel, Chor und diverse andere Besetzungen.

Hieronymus Praetorius

Hieronymus Praetorius‘ Vertonung des Hymnus Veni redemptor gentium bildete den Auftakt der adventlichen halben Stunde mit Gerhard Raab und Angelika Stummer. Praetorius (1560–1629) wurde als Sohn des Organisten Jacob Praetorius geboren; er war ab 1586 der Nachfolger seines Vaters als Organist von St. Jacobi in Hamburg. Die Hauptquelle für das Orgelwerk des Komponisten, der als einer der Väter der norddeutschen Orgelschule gilt, bildet die seit Mitte des 17. Jahrhunderts im gotländischen Visby aufbewahrte Tabulatur, die Berendt Petri als Schüler von Jacob Praetorius II 1611 in Hamburg anfertigte.

Johann Michael Bach

Von einem Mitglied der großen Bach-Familie stammte die nächste Ausdeutung von Nun komm der Heiden Heiland, die Dommusikassistent Gerhard Raab an der Rudigierorgel interpretierte: Johann Michael Bach. Der auch „Gehrener Bach“ bezeichnete Komponist wurde 1648 als Sohn von Heinrich Bach in Arnstadt geboren. Nach erstem Unterricht bei seinem Vater lernte er beim Arnstädter Kantor Jonas de Fletin, dessen Stelle er 1665 übernahm. Ab 1673 fungierte er schließlich als Organist und Stadtschreiber in Gehren, wo er 1694 starb. Johann Michael Bach war der Vater von Maria Barbara Bach (1684–1720), der ersten Frau Johann Sebastian Bachs.

Johann Michael Bach (1648–1694): Nun komm, der Heiden Heiland | Rudigierorgel: Dommusikassistent Gerhard Raab

Von Johann Michael Bachs Orgelwerken waren bisher nur acht Choralvorspiele bekannt – in der in der Yale University aufbewahrten Neumeister-Sammlung fanden sich neben 38 Orgelchorälen Johann Sebastian Bachs auch mehr als zwei Dutzend bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Kompositionen Johann Michael Bachs. Der Komponist, der aus dem Kreis der älteren Bäche als Orgelkomponist eindeutig hervorsticht, hat damit sicher auch Einfluss auf den jungen Johann Sebastian Bach genommen, selbst wenn diese Werke der Kategorie organistischer Gebrauchsmusik angehören.

Johann Sebastian Bach

Aus Johann Sebastian Bachs berühmtem Orgel-Büchlein, einer Sammlung choralgebundener Orgelstücke, die in erster Linie während Bachs Weimarer Zeit 1712 bis 1717 niedergeschrieben wurden, stammt das im stile brisé gehaltene Choralvorspiel Nun komm der Heiden Heiland, BWV 599, in a-Moll. Für eines der ältesten Stücke der Sammlung bildet die deutsche Übertragung des ambrosianischen Hymnus die Grundlage für Bachs Komposition. Über die näheren Entstehungshintergründe der einzelnen Choralbearbeitungen aus dem Orgel-Büchlein kann nur spekuliert werden, was alle Einzelsätze der Sammlung eint, ist der hohe künstlerische Anspruch, die dichte motivische Struktur und die subtile theologische Textausdeutung, aber auch die Praktikabilität für Gottesdienst und Unterricht. Der Titel für die Sammlung wurde erst um 1720 hinzugefügt – in seiner ganzen Länge lautet dieser Orgel = Büchlein / Worinne einem anfahenden Organisten Anleitung gegeben wird, auff allerhand Arth einen Choral durchzuführen, anbey auch sich im Pedal studio zu habilitiren, indem in solchen darinne befindlichen Choralen das Pedal gantz obligat tractiret wird.

Bach umspielt in seinem Choralvorspiel den Choral in den anderen Stimmen, dabei geht er in typisch Bachscher Manier textausdeutend vor – in der Linienführung und der Nutzung rhetorischer Figuren, wobei hier insbesondere ausgeschriebene Arpeggien eine besondere Rolle spielen.

Dieterich Buxtehude

Zum Komponist des anschließend von Gerhard Raab musizierten Werkes reiste der junge Johann Sebastian Bach zwischen November 1705 und Februar 1706 bekanntlich zu Fuß durch halb Deutschland. Denn Bach strebte an, bei Dieterich Buxtehude in Lübeck Unterricht zu nehmen. Buxtehudes einsätzige Bearbeitung von Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211, besitzt wie die meisten seiner Choralvorspiele einen kolorierten Cantus firmus und die ihm eigene Lyrik. Das schlichte Stück lebt dabei von der Cantabilität der Oberstimme. In seiner kompositorischen Anlage greift Buxtehude auf von Johann Pachelbel begründete Traditionen zurück.

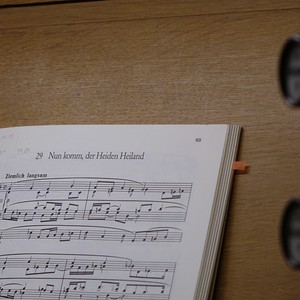

Max Reger

Regers Choralvorspiel Nun komm der Heiden Heiland, das Dommusikassistent Gerhard Raab im Anschluss daran interpretierte, entstammt dem zweiten Heft der 1902/1903 erschienenen Sammlung von 52 Choralvorspielen, op. 67. Regers als Nummer 29 gelistete Ausdeutung des Chorals ist wie auch die anderen Choralvorspiele der zwischen 1900 und 1902 komponierten Sammlung von „leicht ausführbare[n] Vorspiele[n] zu den gebräuchlichsten evangelischen Chorälen“ vorrangig für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt. Das zweite Heft seiner Sammlung eignete Reger Robert Frenzel zu, das erste Heft dem Komponisten des zum Finale der adventlichen halben Stunde erklingenden Werks, Professor Dr. J. G. Herzog“.

Johann Georg Herzog

Mit Johann Georg Herzogs Veni redemptor gentium stellte Dommusikassistent Gerhard Raab zum Finale das Werk eines Komponisten vor, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feierte. Denn Herzog wurde am 5. August 1822 in Hummendorf im Obermainkreis als Sohn eines Leinwebers geboren. Seine Kindheit verbrachte er nach dem Umzug der Familie 1827 in Schmölz, wo er auch seine erste musikalische Ausbildung durch Dorfmusikanten erhielt. In weiterer Folge nahm er Orgelunterricht beim ortsansässigen Kantor Salomo Heinrich Bodenschatz. 1839 erhielt er sein Examen als sogenannter Schulpräparand in Schmölz, bevor er von 1839 bis 1841 am Schullehrerseminar Altdorf studierte. 1841 wurde Herzog Schulverweser in Bruck bei Hof, wo auch seine ersten Kompositionen – die er zur Begutachtung an Christian Heinrich Rinck nach Darmstadt übermittelte – entstanden. Neben Rinck ermutigte ihn auch Robert Schumann, seiner Kompositionstätigkeit nachzugehen. 1843 übernahm Herzog auf Empfehlung Rincks eine Stelle als Organist an der ersten evangelischen Stadtpfarr- und Hofkirche St. Matthäus in München, wo er fünf Jahre später auch zum Kantor avancierte. Unter seinen Werken findet sich ein Praktisches Hilfsbuch für Organisten (1845), ein Praktisches Handbuch für Organisten (1857) und eine Orgelschule (1867), die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet war in der Ausbildung haupt- und nebenamtlicher Organisten. 1850 bestellte man Herzog als Lehrer für Orgelspiel ans Konservatorium für Musik in München, wo er unter anderem Josef Gabriel Rheinberger unterrichtete. Vier Jahre später wurde Herzog als Professor ans neu gegründete Institut für Kirchenmusik an der Universität Erlangen berufen. 1859 übernahm er zusätzlich eine Organistenstelle an der Neustädter Kirche in Erlangen. Seine regelmäßigen Historischen Konzerte begründete er im Jahr 1861. König Ludwig II. erhob ihn 1872 in den Rang eines außerordentlichen Professors, 1888 trat er auf eigenen Wunsch in den Ruhestand und kehrte nach München zurück.

Stefanie Petelin

Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin