Johann Sebastian Bach zur Osterzeit

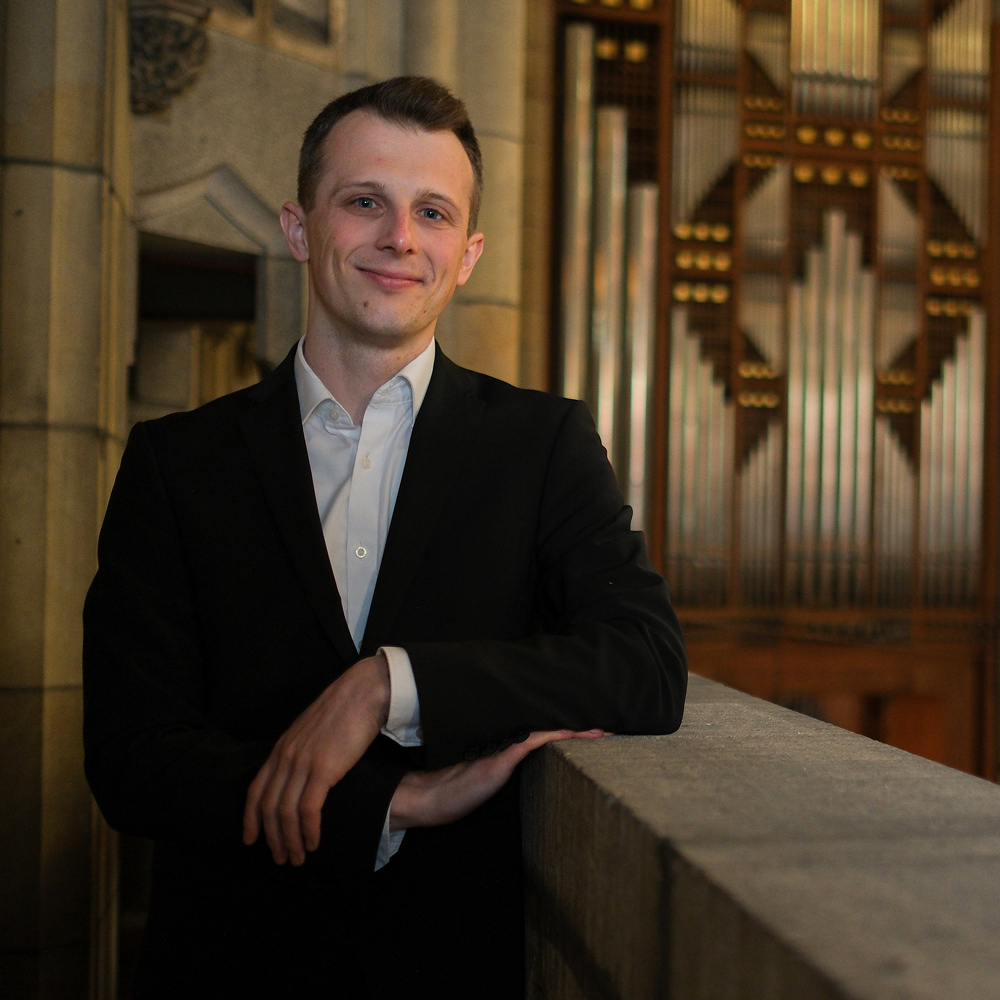

Orgelmusik von Johann Sebastian Bach hatte Domorganist Wolfgang Kreuzhuber für die ORGEL.LITURGIE am dritten Sonntag der Osterzeit im Mariendom Linz ausgesucht. Mit der Gemeinde im Mariendom feierte Bischofsvikar und Dompropst Wilhelm Vieböck.

Die Orgelwerke Johann Sebastian Bachs brachten die innere und äußere, die stille und laute Osterfreude zum Ausdruck. Der freudige Charakter von Präludium und Fuge C-Dur, BWV 545, umrahmte den Gottesdienst zu Einzug und Auszug musikalisch. Lautstarke Osterfreude trat der Gemeinde im während der Gabenbereitung erklingenden Choralvorspiel „Heut triumphieret Gottes Sohn“, BWV 630, aus dem Orgelbüchlein entgegen. Im Choralvorspiel aus der Leipziger Handschrift („Achtzehn Choräle von verschiedener Art“) „Von Gott will ich nicht lassen“, BWV 658, begegneten die Zuhörenden während der Kommunion dem Gefühl innerer Freude und Glückseligkeit.

Präludium und Fuge C-Dur, BWV 545

Das Präludium C-Dur stammt aus Bachs Leipziger Zeit (um 1730) und zeugt nicht zuletzt durch seine formale Konzeption in A-B-A-Form von seiner letzten Schaffensperiode. Im Vergleich zu den großen Präludien seiner Spätwerke, die formal gleich gebaut sind, ist dieses Präludium kurz und knapp konzipiert. Markant ist sein Beginn mit den drei Pedalsoli, die sich am Ende des Werkes wiederfinden. Die bereits am Ende von Bachs Weimarer Zeit entstandene Fuge zeigt den Komponisten als großen Meisters des Kontrapunkts. Sehr konzentriert in der Durchführung des Themas kommt es kurz vor Schluss zu einem emotionalen Ausbruch.

Choralvorspiel „Heut triumphieret Gottes Sohn“, BWV 630

Der 1601 von Bartholomäus Gesius über den Text von Kaspar Stolzhagen (1591) komponierte Choral wurde gerne an den Ostersonntagen und an Christi Himmelfahrt in Mitteldeutschland gesungen. Das den Liedtext beherrschende Halleluja tritt im Choralvorspiel Bachs durch die motivischen Imitationen in den Mittelstimmen stark in den Vordergrund. Diese Kompositionstechnik lernte Bach bei Buxtehude kennen. Auffallend ist, dass der Choralmelodie in der Oberstimme ein aus vierzehn Tönen bestehendes Pedalmotiv entgegentritt und insgesamt sieben Mal auf verschiedenen Tonstufen wiederkehrt. Bach nimmt damit vermutlich auf die vierte Strophe des Chorales Bezug, in dem es heißt: „Nun kann uns kein Feind schaden mehr, / Ob er gleich murrt, ists ohn Gefähr. / Alleluja, Alleluja! / Er liegt im Staub, der arge Feind, / Wir aber Gottes Kinder seind. / Alleluja, Alleluja!“

Johann Sebastian Bach (1685–1750): „Heut triumphieret Gottes Sohn“, BWV 630 | Rudigierorgel: Domorganist Wolfgang Kreuzhuber

Choralvorspiel „Von Gott will ich nicht lassen“, BWV 658

Der dieses Choralvorspiel aus Bachs Leipziger Zeit prägende Freudenrhythmus, auch „Figura corta“ genannt, drückt noch zusätzlich innere Glückseligkeit aus. Dieser prägnante Rhythmus durchzieht alle Oberstimme. Diesem Notengeflecht steht im Pedal der Cantus firmus gegenüber. Der Bezug Bachs auf die erste Strophe des Choraltextes von Ludwig Helmbold aus dem Jahr 1563 ist naheliegend: „Von Gott will ich nicht lassen / Denn er lässt nicht von mir, / Führt mich auf rechter Straßen, / Da ich sonst irrte sehr, / Reichet mir seine Hand.“

Besonders auffallend sind die Schlusstakte des Choralvorspieles, in denen ein Glockenmotiv mehrmals erklingt, so als wollte Bach auf den Tod (Todesglocke) und die Auferstehung (Erweckung durch die Glocke) hinweisen, wie es in der sechsten Strophe des Chorals heißt: „Mag man uns nach dem Tod / Tief in die Erd' begraben: / Wenn wir geschlafen haben, / Wird uns erwecken Gott.“

Wolfgang Kreuzhuber/Stefanie Petelin

Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin